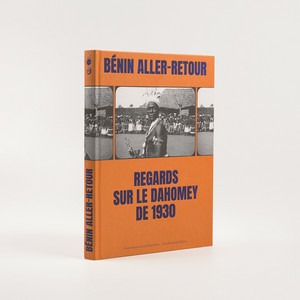

Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930

Exposition du 14 octobre 2025 au 14 juin 2026

Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 propose une relecture des films et photographies produits au cours d’une mission des Archives de la Planète menée par le missionnaire catholique Francis Aupiais et l’opérateur Frédéric Gadmer au Dahomey (actuel Bénin) de janvier à mai 1930. Une immersion en forme de dialogue franco-béninois qui questionne le regard porté sur les cultures extra-européennes, dans un contexte d’emprise coloniale et de naissance de l’ethnographie.

Présentation

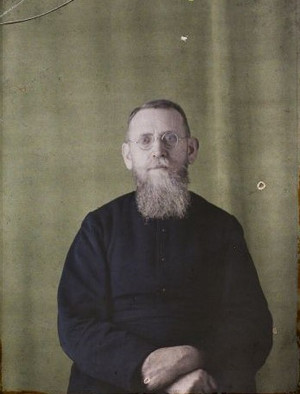

La mission de 1930 au Dahomey est singulière à plusieurs titres : seule incursion des Archives de la Planète en Afrique sub-saharienne, dernière expédition d’ampleur avant l’arrêt du projet du fait de la faillite de la banque Kahn, elle résulte de l’initiative d’un homme d’Église atypique, le père Francis Aupiais (1877-1945). Ce père missionnaire, engagé dans une entreprise au long cours pour une meilleure connaissance des cultures africaines, entre en contact avec Albert Kahn en 1927 et le convainc de financer sa démarche de documentation des pratiques culturelles et religieuses dahoméennes, qui s’inscrit naturellement dans la lignée du projet humaniste du philanthrope. La mission s’étend sur quatre mois et demi au cours desquels Frédéric Gadmer réalise 1 102 autochromes (photographies en couleurs) et tourne 140 bobines de film, sous la direction d’Aupiais.

Ces films, les premiers de cette ampleur tournés au Dahomey, constituent le plus vaste ensemble de films des Archives de la Planète et l’un des premiers corpus filmiques de l’ethnographie française, cinq ans après la fondation de l’Institut d’ethnologie de Paris et un an avant la mission Dakar-Djibouti.

Bénin aller-retour questionne en outre la réception contemporaine des images de 1930 grâce aux regards d’artistes issus du continent africain. Servant de mise en perspective et de contrepoint critique, les œuvres de Ishola Akpo, Thulani Chauke, Sènami Donoumassou, Bronwyn Lace, Roméo Mivekannin, Angelo Moustapha et Marcus Neustetter, dont plusieurs ont été créées spécialement pour l’exposition, mêlent peinture, photographie, installation et performances, comme autant de réappropriations – et de réactivation – des photographies et des films.

L'exposition en quelques images ⬇

Le parcours

Le parcours, qui réunit près de 300 œuvres, se compose de cinq sections correspondant à autant d’environnements scénographiques distincts. Un parcours alternatif destiné aux familles, présenté « à hauteur d’enfants », permet d’aborder les grands thèmes de l’exposition sous une forme pédagogique et ludique, intégrant des dispositifs de manipulation.

Le Dahomey du père Aupiais

Cette section introductive présente le contexte historique ainsi que la figure de Francis Aupiais, l'initiateur de cette mission des Archives de la Planète.

La mission Aupiais-Gadmer

Cet espace présente le second protagoniste de l’aventure, Frédéric Gadmer, et donne des clés pour comprendre la mission de 1930 (durée, parcours, sujets, etc.).

Un portrait du Dahomey

Cette troisième section, la plus vaste de l’exposition, explore les trois grandes thématiques dont traitent les photographies et les films de la mission.

⇒ Colonisation et évangélisation

Compte tenu des circonstances, l’emprise coloniale et les activités missionnaires sont bien sûr au cœur du corpus. Cet espace est notamment l’occasion de présenter Le Dahomey chrétien, film de propagande missionnaire conçu par Aupiais en parallèle de sa documentation de la culture traditionnelle dahoméenne.

⇒ Pouvoir et royauté

L’un des principaux sujets d’étude d’Aupiais concerne le cérémonial entourant les manifestations du pouvoir et les cérémonies royales, notamment funéraires, dans la culture dahoméenne.

⇒ Vodún

Cet espace explore la manière dont Aupiais a documenté les cérémonies vodún, non pas dans le but de les dénigrer mais, au contraire, de démontrer la respectabilité de cette religion qui est, plus globalement, un mode de pensée.

La fabrique des films

Cette quatrième section propose un pas de côté en examinant les coulisses de la mission et ce que supposait la réalisation d’un film, en 1930, pour les Archives de la Planète. La question de la mise en scène est également abordée et expliquée, ainsi que le contexte de la naissance du cinéma ethnographique.

Partage et héritage

Enfin, le parcours s’achève sur l’évocation de la diffusion de ces images au retour de la mission et leur postérité jusqu’à aujourd’hui. Sont notamment abordées l’Exposition coloniale de Vincennes de 1931, les conférences du pères Aupiais, mais également les travaux menés sur ce fonds depuis 1945 et les réactivations contemporaines proposées par les artistes du Centre for the Less Good Idea de Johannesburg.

Le catalogue de l’exposition

accompagné d’une extension numérique pour visionner les films

Coédition musée départemental Albert-Kahn / GrandPalaisRMNÉditions

Julien Faure-Conorton et David-Sean Thomas (dir.)

192 pages, 215 illustrations

25 €

Dans les coulisses

Retrouvez les interviews exclusives des commissaires d'exposition et de deux artistes contemporains exposés.

- Exposition temporaire

- /

- Familles

- /

- Ateliers

Atelier famille "Le fil de nos histoires"

- Exposition temporaire

- /

- Adulte

- /

- Visites guidées

Visite de l'exposition avec les commissaires "Bénin aller-retour. Regards…

- Exposition temporaire

- /

- Adulte

- /

- Visites guidées

Visite de l'exposition" Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930"…

Il y a 3 résultats

Commissariat de l’exposition :

Julien Faure-Conorton, chargé de recherche et de valorisation scientifique des collections, musée départemental Albert-Kahn

David-Sean Thomas, chargé d'expositions, musée départemental Albert-Kahn

Prêteurs :

Musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris), Muséum de Toulouse, Carrefour des cultures africaines (Lyon), Cinémathèque française (Paris), Centre national du cinéma (Paris), Direction des Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Paris), Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ivry-sur-Seine), Smithsonian Institution (Washington), Œuvres pontificales missionnaires (Lyon), Indiana University Bloomington, Centre de ressources Éric-de-Dampierre (Nanterre), Galerie Cécile Fakhoury (Paris), Fondation Zinsou (Ouidah) et Contemporary A (Nocé), The Centre for the Less Good Idea (Johannesburg), Lucas Djaou (Paris), Marion et Philippe Jacquier (Montreuil)

Scénographie : Agence Explosition, Véronique Rozen, Nina Mangeney, Laurent Aouïzerate

Graphisme : Paula Mutel

Conception lumière : RealisationsEurope, Michel Helson

Conception audiovisuelle et multimédia : Fleur de Papier, Marine Servais

En partenariat avec

L'Association des Amis du musée départemental Albert-Kahn, qui a contribué à la commande de l’œuvre de Roméo Mivekannin, Adangba.

La Fondation Neuflize OBC et le Centre national du cinéma (CNC), qui ont rendu possible la numérisation des films de la mission de 1930.

Le Carrefour des cultures africaines, qui a autorisé la diffusion du Dahomey chrétien.

La Commission nationale de la coopération décentralisée du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont le financement a permis au musée départemental Albert-Kahn de mener deux missions de terrain au Bénin. L’accompagnement scientifique et technique sur place a été assuré par l’association Mewihonto et le Centre culturel Ouadada.